私は私なりに、英語ってどのようにお勉強するともっとも良いのかな、と模索してまいりました。

結局ここ、現代の訓読が最終地点だと思っています。

漢文ってすごいな、と改めて思います。

江戸時代末期の頼山陽の日本外史は漢文で書かれています。

もちろん、レ点、送り仮名、時としてふりがな、難しい単語には傍に意味なども付して読者の便宜を図っている。

でもこれが、当時の日本でベストセラーになったのです。

漢文は中国語です。でもそこに、ゴミのようにレ点、送り仮名をつけるだけで皆が読めるようになった。

外国語ってこのようなものじゃないか、と思います。

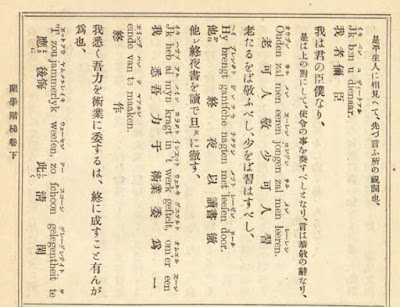

英語、オランダ語でも、江戸末期、明治初期に漢文のような試みがなされました。

すなわちレ点などをつけて漢文のように容易に読めないか、と試みた。

でもダメだったみたいです。

各単語に意味を付して訳する順番も一つ一つに付けている。

でも見辛いね。

究極すれば大事なのは見やすさです。

現代の訓読。

コンピューターの大画面を用いてカラーでたっぷりスペースを取り行います。

英語(オランダ語)は中国語と比べて冠詞もあるし、時制を表す動詞も中国語に比べて豊富です。

また、漢文は、簡潔をよしとしたのです。

孔子以来、「春秋の筆法」と申しますか、一言で簡潔に述べる、ことを良しとしました。

これに比べて、欧米語は冗漫なのです。

故にここに返り点をつけていくと、十二点、十三点みたいなものも出て来てわけが分からなくなる。

漢文なら、レ点、一二点、上下点、せいぜいがんばってこの上に甲乙点 くらい。

私がフォローできるのは上下点くらいまで。甲乙になるともうわかりません。

それならば、漢字の傍に読み順に数字を振った方がわかりやすいと思う。

さらにですよ、漢文は構成が漢字ですから、皆、日本人なら意味がわかる。

これは英語でいうと、単語の意味をみんな知っている、ということです。

でも英語ではこれが分からない。

この二点で、江戸、明治のころの英語を漢文のように読む試みは失敗したのです。

英語を漢文に直して日本語で理解しようという試み

当時、日本の学識者は皆、漢文を読めたので(しかも白文で)、このような試みもありであった。ただし、英語と漢文はこれまた違いすぎるので、うまくはいかなかった。

その理由は先にも述べたが、

日本人なら漢字がわかるので、漢文の構成要素である漢字はほとんどわかる。

これはつまり、英語の単語はとにかくほとんど分かるよ、ということ。

そのようなことはあり得ない。

また、英語の方が文章が長く、また、冠詞やら時制を表す言葉も多いので、レ点などでやろうとすると訳が分からなくなる

そこで私が英語 現代の訓読。

英語の場合、文法が幸いなことに漢文や日本語より明快。

主語が必ずあり、その次に動詞が来る。

難しいのは、節や句なのです。

節や句で長々と文章が連なっていく。それが難しい英文となる。

だからわかりにくい文章ではそこをカッコで示す。

そのほか最大のポイントは、わかりにくい英単語には下に意味を付す。

これでぐっと読みやすくなる。

これは私も皆さんが中学、高校の時によくやっていたものです。

自然体なのです。

という感じです。

くどくなって来ました

今日はこのくらいで良かろうかい。

英語 現代の訓読で読む ローマの休日 目次

1 アン王女訪欧を伝えるパラマウント・ニュース http://newsapporoporosis.blogspot.com/2018/08/blog-post.html

2 晩餐会での自己紹介 http://newsapporoporosis.blogspot.com/2018/08/blog-post_86.html

3 夜、執事とのやりとり http://newsapporoporosis.blogspot.com/2018/08/blog-post_8.html

4 アン王女がイライラして来る場面です。

http://newsapporoporosis.blogspot.com/2018/08/blog-post_9.html

英語 現代の訓読で読む ローマの休日 目次

1 アン王女訪欧を伝えるパラマウント・ニュース http://newsapporoporosis.blogspot.com/2018/08/blog-post.html

2 晩餐会での自己紹介 http://newsapporoporosis.blogspot.com/2018/08/blog-post_86.html

3 夜、執事とのやりとり http://newsapporoporosis.blogspot.com/2018/08/blog-post_8.html

4 アン王女がイライラして来る場面です。

http://newsapporoporosis.blogspot.com/2018/08/blog-post_9.html

前のブログ(獺祭記)http://fushimikeimei.blogspot.com

0 件のコメント:

コメントを投稿